浙海经管“金拇指案例坊”第2期——何以破解海岛物流“肠梗阻”?

编者序

经济与管理类学科的生命力,藏在理论与实践的交融里。案例教学是架起二者的桥梁,案例竞赛则是淬炼能力的熔炉。为让我院案例教学“活”起来、案例竞赛“亮”起来,我们依托“经事经声”公众号,特设“浙海经管‘金拇指案例坊’”专栏,为师生搭建交流经验、碰撞思维的专属空间。

这里的“案例”,既有课堂上启迪智慧的教学样本,也有竞赛中打磨成型的实战成果——从破解行业痛点的商业分析,到探索治理难题的公共管理研究,每一则都是经管人“经世致用、求实创新”的生动注脚。而“金拇指”三字,藏着三重深意:一是为学科竞赛佳绩者“点赞”,让奋斗故事与实战经验被看见、被学习;二是为“案教结合、赛教融通、创孵联动”的育人改革“指路”,以案例为纽带,让课堂对接产业、知识服务实践;三是象征“精准发力”的专业态度——如拇指按准穴位,聚焦经济与管理前沿课题,以“小切口”撬动“大思考”,在解难题中锤炼专业判断力。更深层看,“金拇指”是浙海经管人“深耕海洋、服务地方”的初心写照:我们盼以案例为媒,将浙江的海洋优势、发展需求融入“教”与“赛”,让每个案例都成为连接校园与社会、助力海洋经济与社会发展的“金钥匙”。

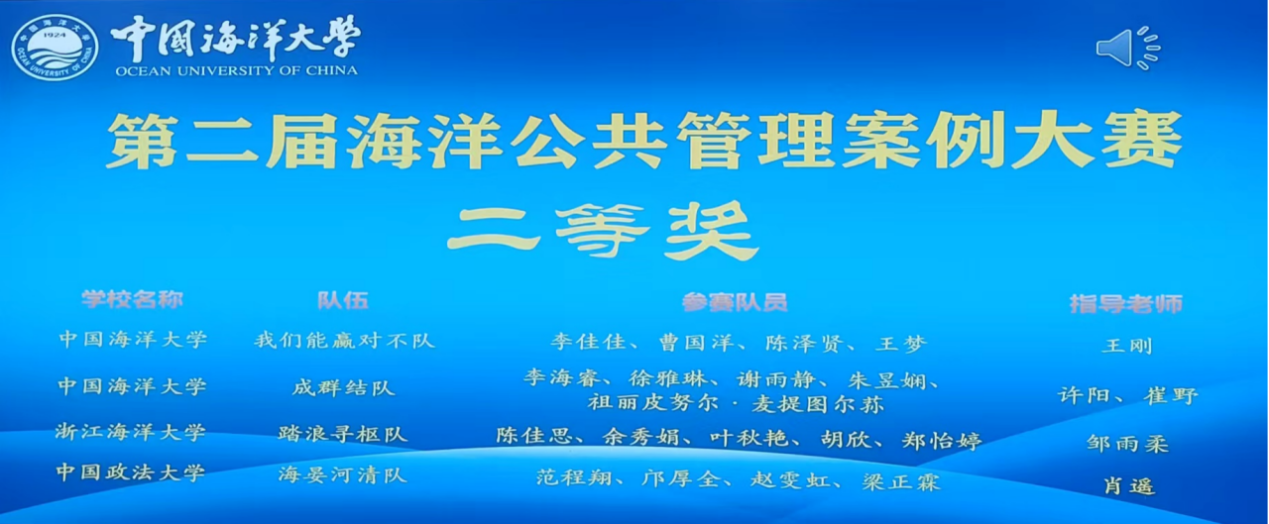

“金拇指案例坊”第二期,我们邀请第二届海洋公共管理案例大赛获奖者“踏浪寻枢”团队成员。“踏浪寻枢”团队(队员:陈佳思、余秀娟、叶秋艳、胡欣、郑怡婷,指导教师:邹雨柔)撰写的案例作品《海岛物流“肠梗阻”何以破解?协同视角下“陆海空”物流格局的破题之路》在比赛中一路过关斩将,最终斩获大赛二等奖。接下来,就让我们走进他们的案例创作之旅,听团队成员分享背后的收获与思考。

本期主持人与“金拇指”嘉宾

主持人:张洪鹏,博士,副教授,硕士生导师,现为yl88858永利集团公共管理系主任。主要从事领导力、技术创新和未来产业等方向的教学与科研工作,主讲课程人力资源开发与管理、领导科学与艺术等,先后在Journal of Digital Convergence,Journal of China Studies,Resources Policy、Land Degradation and Development和舟山日报等期刊发表多篇论文,出版著作3部;目前主持在研科研项目包括中国高等教育科学规划课题、浙江省社科联规划课题、省社科研究课题、省社科科普课题、浙江省属高校一般科研课题、教育部产学协同育人项目、舟山市社科联重点课题、市政协专项课题、市委统战部专项课题等20余项。

“金拇指”嘉宾:陈佳思,yl88858永利集团A23行政1学生,曾任yl88858永利集团学生工作办公室助理;获校优秀学生三等奖学金、国家励志奖学金、勤工助学之星等荣誉;获第二届海洋公共管理案例大赛二等奖,浙江省经济管理案例竞赛(公共管理赛道)三等奖,“高教社杯”用外语讲好中国故事优秀作品征集活动三等奖等;获“校优秀志愿者”称号。

余秀娟,yl88858永利集团A23行政1班学生,曾任yl88858永利集团团委阳光资助部副部长、A23行政1班心理委员、安全生活委员。获浙江省政府奖学金、国家励志奖学金、校优秀学生二等奖学金,以及校优秀共青团员、校优秀团干部、院优秀学生干部等荣誉;获第二届海洋公共管理案例大赛二等奖、浙江省经济管理案例竞赛(公共管理赛道)三等奖、“卡尔·马克思杯”浙江省大学生理论知识竞赛校一等奖、党团知识竞赛校一等奖等。

叶秋艳,yl88858永利集团A23行政1班学生,获校优秀学生二等奖学金,获第二届海洋公共管理案例大赛二等奖、浙江省经济管理案例竞赛(公共管理赛道)三等奖、第七届“卡尔·马克思杯”浙江省大学生理论知识竞赛85588永利集团校内选拔赛一等奖。

胡欣,yl88858永利集团A23行政2班学生,曾任院心理委员会干事。获校优秀学生三等奖学金;获第二届海洋公共管理案例大赛二等奖、浙江省经济管理案例竞赛(公共管理赛道)三等奖、参与“返家乡”社会实践并获评“先进个人”。

郑怡婷,yl88858永利集团Y25农发班学生,在本科期间曾多次获得过奖学金,并多次参加学科竞赛。研究生期间获得第二届海洋公共管理案例大赛二等奖。

案例简介

海岛物流因地理阻隔、资源分散、部门壁垒与数字滞后导致的“肠梗阻”问题,已成为制约海岛民生保障与产业发展的关键瓶颈。舟山市普陀区以“协同治理”为破题路径,为打通海岛“最后一公里”物流困境提供了系统性的区域实践。

本案例基于协同治理理论与SFIC模型,构建“政府-企业-社区”多元主体协同机制,系统分析“陆海空”立体物流格局的演进与形成。在资源整合方面,普陀区通过“客船带货 公交补位”模式盘活闲置运力,构建“县-乡-村”三级共配网络,实现运力共享与成本共担;在制度协同方面,成立跨部门治理委员会,明确权责清单,打通审批壁垒,推动“客货邮 旅游/渔农业”深度融合。尤为突出的是,低空经济作为破解海岛物流瓶颈的新质生产力,开创性地将其融入立体物流体系,低空物流不仅提升了应急保障能力,更丰富了“海岛特产即时出岛”、“外卖咖啡集配”等商业服务场景,为物流体系注入了高效、灵活的新动能。

尽管成效初显,协同治理仍面临跨域协调难、补贴依赖强、低空航线网络覆盖不足等深层挑战,制约着物流体系的持续优化。研究进一步揭示,海岛物流的可持续畅通,需以“规划引领-机制保障-科技赋能”为闭环逻辑,尤其是将低空经济作为关键增长极,扩大网络覆盖,深化产业融合,推动治理从“行政驱动”向“制度内生”与“数字协同”演进。普陀区的探索不仅为海岛地区破解末端物流梗阻、发展低空经济、构建韧性物流体系提供了“协同治理 立体运输”的可复制样本,也为新时代海岛地区推动治理现代化与区域共富提供了实践范式。

专访实录

Q1. 张洪鹏:“踏浪寻枢”团队同学,你们好!首先恭喜你们在第二届海洋公共管理案例大赛中取得优异成绩。可以谈谈团队为什么聚焦海岛物流选题,灵感来源是什么吗?

队员:张老师好! 我们聚焦“海岛物流”,是基于对公共管理案例分析核心价值的深刻领会,以及对当前海洋公共管理领域真问题、新趋势的敏锐把握,具体基于以下思考:

第一,瞄准海岛民生发展“末梢梗阻”的真问题。在舟山海岛调研时,我们亲眼看到台风天后积压的快递点、因运输延误而变质的生鲜包裹,也听到驻岛医生谈及急救药品配送的不确定性。这些“物流孤岛”的现实困境,让我们深切感受到海岛居民日常生活中的不便与无奈。正是这些真实的民生细节,促使我们思考:如何从公共管理的角度,破解这个长期存在的“末梢梗阻”问题?

第二,为“协同治理”理论提供场域验证。随着研究的深入,我们发现这一问题背后蕴含着丰富的理论价值。海岛物流涉及政府、企业、社区等多方主体,恰好成为检验“协同治理”理论的天然实验室。我们运用SFIC模型,试图探索在特殊地理条件下,如何构建有效的多元协同机制,这不仅是对理论的实践,更希望丰富其在海岛场景下的应用内涵。

第三,捕捉“低空经济”赋能治理的实践创新。让我们特别振奋的是,在调研中发现了低空经济这一创新突破口。当了解到无人机物流正在普陀试点,我们立即意识到:这不仅是技术革新,更是公共治理模式的跃升。传统运输方式难以突破的地理限制,正在被这种新质生产力打破,为“科技赋能治理”提供了生动注脚。

第四,打造可复制的“普陀范式”海岛物流样本。最终选择普陀区作为研究样本,是因为其探索形成了从问题识别到机制创新的完整闭环。从“客船带货”的运力共享,到跨部门协调的制度创新,再到低空物流的场景应用,这套“协同治理 立体运输”的实践体系,为全国海岛地区提供了可复制、可推广的“普陀范式”。

这个选题始于对民生痛点的关切,成于理论与实践的碰撞。我们希望通过这个案例,既为解决现实问题提供思路,也展现公共管理学科回应时代命题的独特价值。

Q2. 张洪鹏:在这个案例的形成过程中,有哪些来自调研一线的鲜活实践或关键证据,成为了团队破解问题、形成判断的重要支点?

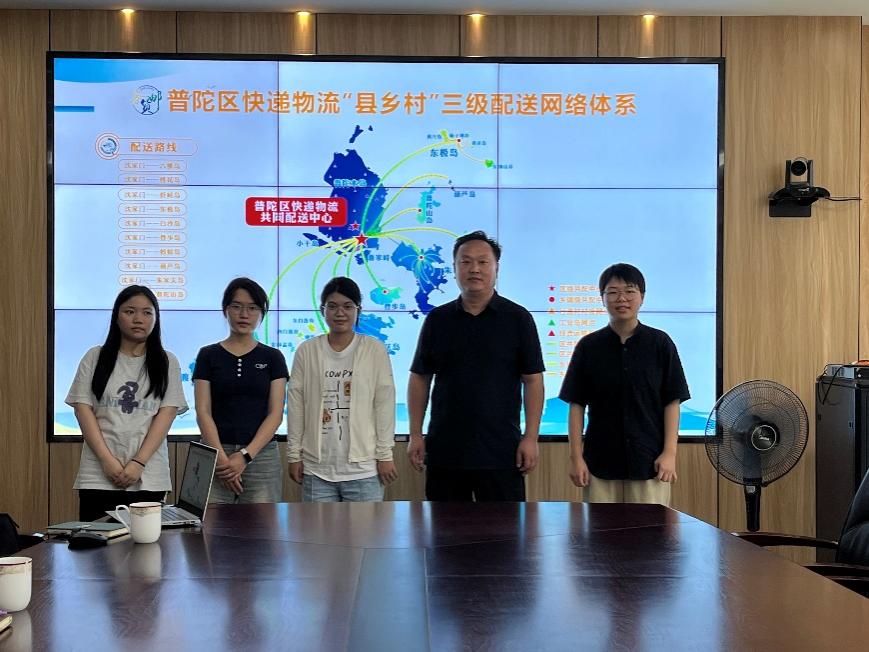

队员A:我们的调研工作以对普陀区交通运输局的深度访谈为核心展开。通过与该局负责人的深入交流,我们系统掌握了"客货邮融合"政策从制定到实施的全过程,包括政策出台背景、具体运作模式和实施中遇到的挑战。在访谈基础上,我们仔细研读了交通运输局提供的运营数据和研究报告。"客船返程空载率70%"和"无人机累计飞行646次"等数据,让我们对海岛物流的现状和改革成效建立了准确的量化认知。这些数据与访谈内容的相互印证,构成了我们研究的坚实基础。我们还通过网络渠道收集了大量补充资料,包括媒体报道、居民反馈和企业案例。这些来自社会各界的声音,与官方数据形成了有力印证,让我们的研究既保持专业深度,又充满民生温度。

队员B:整个调研中,最令我们印象深刻的是低空物流的创新实践。无人机在偏远岛屿的医疗急救物资配送中的应用,不仅解决了传统物流方式难以覆盖的问题,还极大地提高了配送效率。这种实践不仅展示了科技与政策的有机结合,也让我们看到了未来物流发展的新趋势。这一细节不仅为我们的研究增添了亮点,也为我们提供了宝贵的实践经验和思考方向。

Q3. 张洪鹏:案例当中运用的是SFIC分析模型分析海岛物流治理困境,请问为什么会选择SFIC分析模型呢?

队员:我们选择SFIC模型作为本案例的分析框架,主要基于该模型为我们理解海岛物流这一复杂治理实践提供了系统性、动态化且极具解释力的理论视角。具体而言,这一选择基于以下三方面考量:

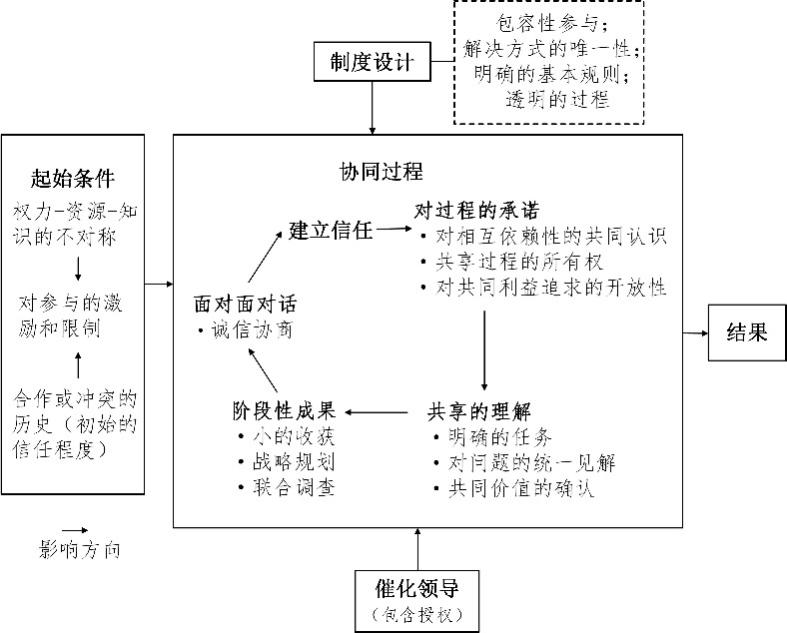

第一,模型要素与案例特性的高度契合,提供了系统性分析工具。海岛物流的“肠梗阻”问题涉及多元主体、分散资源与制度壁垒,需要一套完整的分析框架。SFIC模型的四个核心要素——起始条件、催化领导、制度设计、协同过程——恰好构成了一个环环相扣的分析体系。它使我们能够系统地诊断治理起步时的结构性困境(起始条件),识别关键推动者的破局作用(催化领导),剖析保障协作的规则体系(制度设计),并深入观察各方互动的完整历程(协同过程)。

第二,对“协同过程”的动态阐释,精准捕捉了治理实践的核心机理。SFIC模型将“协同过程”置于核心位置,强调其从“对话沟通→信任建立→承诺投入→共同行动”的阶段性演进。这一动态视角使我们能够清晰呈现:各方如何从最初的孤立甚至对立状态,通过持续对话打破隔阂;如何在诚信示范与小步探索中积累信任;又如何将松散的合作意愿转化为稳定的责任分担与资源投入。案例中“客船捎带 公交补位”模式从试点到推广的全过程,正是这一协同演进逻辑的生动体现。

第三,循环互动框架还原了治理从破冰到深化的完整脉络。模型强调各要素间存在持续的循环反馈——协同过程中产生的初步成果会反过来改善起始条件,而新的制度设计又为下一轮协同提供更好的平台。这一循环逻辑精准呼应了普陀区“从试点探索到体系构建”的实践路径,帮助我们超越了静态的政策分析,转而呈现一个治理能力螺旋式上升的动态图景。

总结而言,SFIC模型因其系统的要素结构、对协同过程的动态聚焦、以及循环演进的整体视角,成为解码本案例的最适切框架。它不仅帮助我们厘清了协同治理何以在海岛物流场景中奏效,更揭示了其从启动到深化、从外部催化到内生发展的完整逻辑链条。

Q4. 张洪鹏:在比赛筹备和案例修改的过程中遇到的最大阻力是什么?团队是如何分工协作、高效解决问题的?

队员A:在案例筹备与修改过程中,我们遇到的最大阻力源于现实问题的复杂性与理论落地的适配性挑战,具体集中在三个方面:一是数据与信息的碎片化。海岛物流涉及交通、邮政、渔业、商贸等多个部门及众多市场主体,初始阶段,数据与政策文件分散、口径不一,甚至存在矛盾。例如,各部门对“客货邮融合”的理解与统计标准不同,导致我们难以构建统一、连贯的事实链条。二是理论框架与复杂实践的磨合。 我们选用的SFIC协同治理模型是一个系统性分析工具,但普陀区的实践是动态且非线性的。初期分析时,常陷入“生搬硬套”的窘境,感觉案例素材像“方钉”,而理论模型是“圆孔”,难以严丝合缝。如何让理论精准服务于问题剖析,而非让事实迁就理论,是一大挑战。三是案例内容“深度”与“可读性”的平衡。 在整合大量访谈、政策文件和运营数据后,初稿内容庞杂,叙事冗长,核心问题与破局路径被淹没在细节中。如何提炼出“潮汐锁孤岛”这样形象的主线,并围绕“起承转合”清晰呈现治理演进过程,同时不失学术严谨性,对我们的叙事能力提出了极高要求。

队员B:为高效解决这些问题,我们团队采取了“分工-整合-迭代”的协作模式:

一、专业化分工,穿透信息迷雾。团队根据成员专长分为三组:“政策与数据组” 负责对接政府部门、梳理文件与统计数据;“企业与实践组”负责走访物流企业、码头、村级站点,获取一线运营细节;“理论与分析组”专攻SFIC模型,负责构建分析框架。这种分工确保了信息收集的深度与广度。

二、定期“拼图”与交叉验证。我们建立了共享文档库,并坚持每周召开整合会议。在会上,各小组汇报进展,如同“拼图”一般,将分散的信息点串联成线。数据分析佐证访谈观点,理论框架反过来指导下一阶段的调研方向,通过交叉验证确保了案例的真实性与逻辑的严密性。

三、“叙事驱动”的迭代修改。针对初稿冗长的问题,我们采取了“叙事驱动”的修改策略。由一位成员牵头,将核心发现提炼成一个有吸引力的故事梗概(即“起承转合”),团队再围绕这个叙事骨架,反复进行“写作-评审-精简”的循环。每个人负责修改自己擅长的部分,但最终由主笔人统稿,确保文风统一、主线清晰。

通过这种既分工明确又高度协同的工作方式,我们成功地将碎片化的信息整合为一个逻辑自洽、生动有力的完整案例,实现了从复杂现象到治理洞察的有效转化。

Q5. 张洪鹏:本次比赛让你们对“学术落地”有了哪些新的理解?未来会如何继续深化理论与实践的结合?

队员A:我对“学术落地”的我理解是学术落地本质上是对“问题导向”的精准对接,而非理论的简单套用。在本次案例中,我们是先深入普陀区海岛物流“肠梗阻”的实践现场,发现资源分散、部门壁垒等真问题后,才借助协同治理理论和SFIC模型来拆解问题成因,梳理改善路径。这让我们明白,学术的价值在于为实践难题提供“解题工具”,而非脱离现实的抽象推演。那在未来的学习中,我会持续关注普陀区物流治理的进展,重点关注数字化平台建设、低空物流推广等后续实践,希望普陀区的物流发展越来越好。

队员B:对于这个问题,我有不同的理解,我认为学术落地是“双向赋能”的过程。普陀区的实践不仅验证了SFIC模型在海岛物流场景的适用性,更补充了“技术赋能”“应急协同”等实践维度。这让我们意识到,学术不是指导实践的“标准答案”,而是与实践相互修正、共同成长的伙伴。而在未来,我会积极参加相关比赛域论坛,加强理论方面的学习,希望能将普陀区的协同治理经验与SFIC模型应用到其他海岛或山区物流场景。

Q6. 张洪鹏:如果用三个关键词总结你们的获奖秘诀,会是什么?对后续备赛者还有其他具体建议

队员A:关键词是求真、知行合一、双向赋能。我们始终扎根普陀区海岛物流“进岛难、出岛慢”的真实困境,从运力空转、部门壁垒等实践痛点切入,而非空谈理论。我们没有生搬硬套协同治理与SFIC模型,而是将“制度设计”转化为具体政策、“协同整合”落地为“客船捎带 公交补位”,让抽象理论变成可操作的实践方案。最后,既用理论梳理治理经验,又通过无人机配送、应急物流等实践补充理论边界,实现“实践验证理论、理论反哺实践”的闭环。

队员B:建议有这些:1、调研要“扎得深”,要多次进行实地走访,不仅访谈政府与企业,更要和海岛居民、配送员聊,了解案例的具体细节。2、理论别“套得死”,若发现理论与实践有偏差,要灵活调整框架,避免为凑理论牺牲真实性。3、成果重“传得开”,案例不仅要逻辑严谨,更要提炼可复制的经验,比如将“三级配送网络”总结为“区-乡镇-村”操作指南,让其他地区能直接参考,提升成果价值。团队需“明分工”:明确分工,定期同步进度,避免因信息差导致方向偏差,遇到分歧时以“实践可行性”为判断标准,减少内耗。

-

新闻动态

-

学院通知